Heredar la escritura

Texto para el volúmen "Por qué escribo", editado por el Hay Festival y publicado por la editorial Gris Tormenta (México) el año 2013

Cuando yo tenía más o menos ocho años, mi abuelo empezó a escribir un artículo semanal para El eco de Sitges, el periódico local de la ciudad donde pasaba los veranos. Creo que mi abuelo siempre había tenido cierta inclinación hacia la escritura, pero sus impulsos creativos habían encontrado poco espacio para desarrollarse en medio de una vida volcada al trabajo y a la família (cinco hijos a su cargo). Fue mi madre quién le convenció para que aprovechara el júbilo de la jubilación para desempolvar sus talentos literarios. Así empezaron más de trece años de escritura continuada, sistemática, que cada semana producía como resultado un largo artículo titulado con una sola palabra, escrito primero a mano, en el sillón del comedor, y luego pasado a limpio en el despacho, con la ayuda de una Underwood cuyo teclado había que aporrear con una fuerza descomunal, para que se imprimiera también una copia en carbonilla detrás de la primera hoja.

Entre esos dos momentos (la escritura del primer original y el mecanografiado definitivo) se realizaba siempre un proceso intermedio, del que en cierto modo yo formaba parte: durante la sobremesa, después de la comida familiar, mi abuelo nos leía en voz alta el artículo de aquella semana, como un buen actor que recitara un texto clásico. Esas lecturas le servían a él para evaluar la calidad de la pieza o detectar la necesidad de alguna corrección, y me servían a a mí —me doy cuenta ahora— para interiorizar poco a poco la lección fundamental del amor por las palabras. Repasando hoy el conjunto de su obra descubro con asombro que debí de asistir a esas lecturas rituales por lo menos unas seiscientas veces, las primeras cuando era un niño y las últimas siendo ya estudiante universitario. Dicen que las cosas importantes suceden casi siempre alrededor de una mesa. No es extraño, pues, que esa dieta literaria dejara en mí un poso duradero.

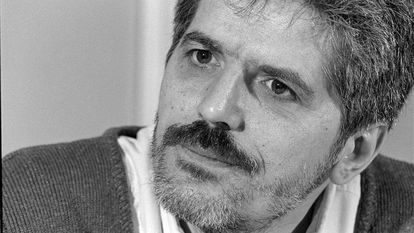

En mi família, además, mi abuelo no era el único que escribía. Al lado de sus sonoros artículos estaba la escritura mucho más silenciosa, discreta, incluso diría que algo misteriosa, protagonizada por mi padre. Lo único que yo sabía de ella era que mi padre se pasaba media vida frente al teclado. De su mesa salían novelas, libros de ensayo, montones de artículos sobre los temas que le preocupaban, con una abundancia que solo declinó cuando una mala enfermedad se puso por en medio. Mi padre jamás me leyó una línea en voz alta, y yo nunca sabía qué andaba escribiendo, pero comprendía que, en cierto modo, le iba la vida en ello.

A la vista de estos antecedentes tiene cierta lógica que, cuando años más tarde yo mismo empecé a escribir regularmente, no tuviera la sensación de abrir ningún nuevo camino, sino más bien de moverme en un entorno conocido, por donde ya había dado algunos paseos. Así que la pregunta de por qué escribir nunca fue para mi la central, o, para ser más exactos, lo fue de un modo solo indirecto. No es que sintiera que mi padre o mi abuelo ya la hubieran respondido por mí, sino que con su ejemplo me habían transmitido la certeza de que, lo quisiera o no, terminaría escribiendo. Sin duda, puestos a escribir más valía encontrarle un sentido; pero la necesidad de la escritura era hasta cierto punto previa a la propia escritura, así como la necesidad del lenguaje es —paradójicamente— anterior a las mismas palabras.

Sea como sea, a lo largo de los años he pensado mucho sobre por qué escribir, y he descompuesto esta pregunta en el montón de interrogantes que la forman: qué escribir, el primero y más importante; y luego cómo escribir; para quién escribir, o contra quién escribir; terminando con la gran cuestión a la vez teórica y práctica: ¿qué espacio darle a la escritura dentro de la vida? Porque no es lo mismo escribir como se escribe cuando se está terminando un libro —escribir todas las horas que uno pueda y pasar el resto lamentándose por no estar haciéndolo—, que escribir esporádicamente, en función del humor, con el solo objetivo de hallar cierto apaciguamiento interno; ni es lo mismo aspirar a mucho —a cambiar el mundo a base de grandes novelas, por ejemplo—, que conformarse con ordenar gracias a la escritura los retazos de la propia vida.

Como era de suponer, no he dado con respuestas fijas a estas preguntas. Oscilo entre una escritura más íntima, despreocupada (y por eso a menudo más fresca), y otra que trato de hacer pública, en la que acabo vertiendo mucho más esfuerzo, intentando —sin demasiado éxito— condensar en ella todo lo que sé y lo que soy. Últimamente dedico mucho tiempo a los guiones, una forma algo descafeinada de escritura que sin embargo la reconcilia, cuando hay suerte, con las necesidades del bolsillo. Aspiro siempre a buscar un equilibrio entre relato y reflexión, encontrar una forma que combine la generalidad del razonamiento con la fluidez de un cuento; la comunión soñada entre lo abstracto y lo concreto. Igual que mi padre, procuro que mis textos sean permeables a todos los temas, que quepan en ellos desde la economía política al amor de adolescentes, desde mis pequeñas peripecias hasta los pensamientos de los grandes sabios. Por supuesto, nunca termino de quedar satisfecho.

Mi padre murió hace apenas un año, sin haber escrito lo suficiente. En sus últimos tiempos, cuando la enfermedad ya no le permitía enfrentarse al teclado, el dolor de esa impotencia fue el que más nos dolía (a él y a los que le rodeábamos). Soñó con un libro que nunca llegó a existir y que, en cierto modo, siento haber heredado. Quizás esas ausencias, (la de mi padre y la de su último libro), sean la fuerza principal que ahora me empuja a escribir; la convicción íntima de que él sembró una semilla que a mi me toca hacer florecer.

Publicar un comentario